キッチンカー、サジョタン登場!という社会実験…

みなさん、いかがでしたか?

後期に向けて、なんでもコメントをお寄せくださいね。学長室のドアにポストイットで書いて貼ってくれてもいいし、直接話に来てくれてもいいですよ。

同じ時期に、ご馳走になった「食とヘルスマネジメントコース」

の大量調理実習“100食給食”は、美味しかったです。

特に、冷やし中華はお店を出せるレベルでした。

ありがとう!池田さん、小川さん、園田さん、松永さん、森さん、山口さん、H A Y・M A Nさん。

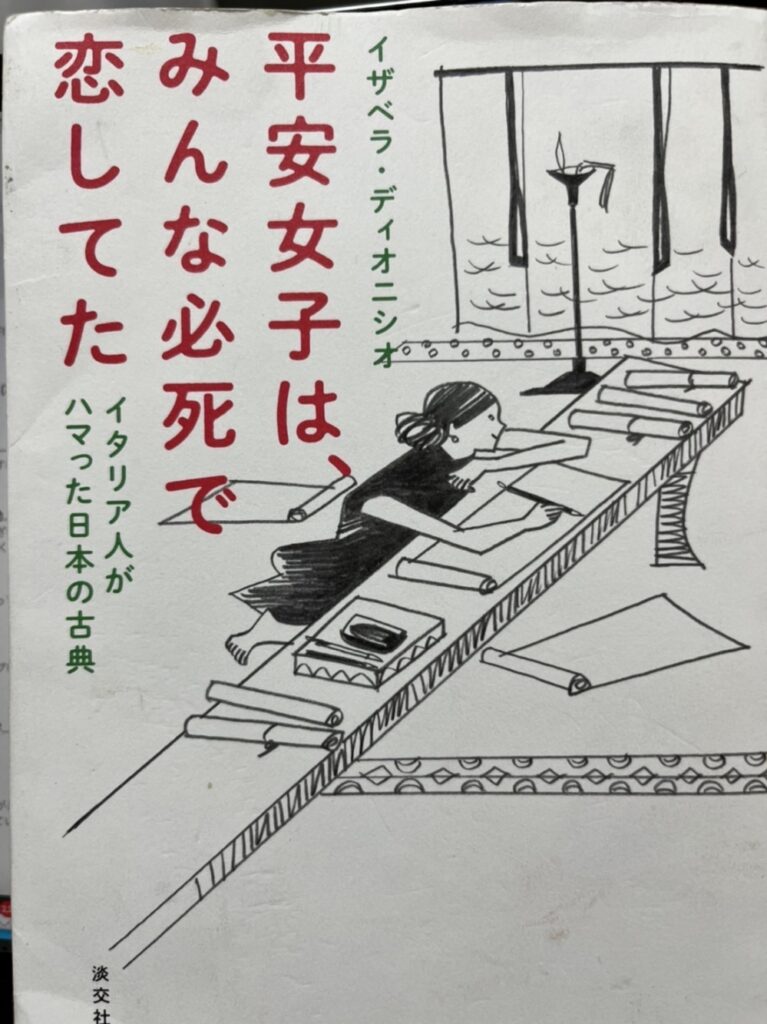

今回の今村書店についてですが、僕が、東京在住のイタリア人、イザベラ・ディオニシオさんに、佐賀女子短期大学の客員教授になって欲しいと思ったのはどうしてだろう、ということについて彼女の著作から考えてみようと思います。

これまでも様々な場面で、その理由について説明してきたつもりなのだけれど…。

だってすごいじゃないですか?

イタリア人女性がですよ、大学の授業で日本の古典文学にどハマりして、日本に留学してまで勉強を重ね、ほとんどの日本人が自由に読みこなせない古語を習得し、もちろん歴史や文化、習慣などについても深い教養を身につけていった。それだけでもすごいけど、日本有数のネットメディアである東洋経済オンラインに「イザベラ流超訳」として現代語訳付き古典エッセイを連載したところ大反響となり、書籍として出版されてしまったのだから。やはりすごいことです。すごい三連発。

そんな彼女に、サジョタンの学生に対して日本の!古典の!面白さをぜひ伝えてほしいと思いました。

う〜ん、でも、理由はそれだけではない気がする。

平安時代というのは、桓武天皇が平安京、今の京都市に都を移した794年(鳴くよウグイス)から、(大泉洋や小栗旬が活躍して・・・N H K大河ドラマですが)鎌倉幕府が成立した1185年(今はいい国つくろう、1192ではなくなった)までの約390年間をいいます。

今からざっと1000年も前の時代です。そんな時代、この本に登場する平安女子は、今の令和女子とは違います。つまりニッポンの女子ぜ〜〜んぶではありません。極々一部の女子です。天皇を中心とした貴族社会の人々、ロイヤルファミリーですね。そして彼らに仕える人々、オフィスレディでしょう。しかしそんな彼女たちでさえ、後世に名前は残っていないのが普通です。系図には女子としか書かれず、今固有名詞として知られている人も、なんとかの娘とか誰々の母とかとやっぱり名前は残してもらえない。だから、紫式部とか清少納言みたいな人は、もう特別の特別なんです。イザベラさんは、そんな清少納言を「平安時代のココ・シャネル的存在」と書いています。

ならば女性は無力だったのかというと決してそうでもない。この当時の政治や権力というのは、選挙で決まる時代ではなく、いい家柄とどう結びつくか、出世するか、ということが大切なことだったのです。女性にも重要な役割がありました。恋愛や結婚、それをどう成就させるかは、家の命運やそれぞれの女子の人生を左右するものであったということなんです。激烈な競争と闘いの日々、それが平安女子の日常なのです。まさに歴史動くところ、陰に女ありです。

そんな彼女たちの武器は、磨き抜いた教養と言葉と筆しかなかったのです。男子との教養を駆使した恋の駆け引き、夫婦の蜜月と行き違い、出逢いのときめきと別れの悲しさ、ライバルとの闘い、自負とコンプレックス、不安と孤独、夢、妄想…彼女たちが残した物語や日記には、平安女子たちの揺れ動く心情が記されていました。

イザベラさんがすごいのは(また言ってしまった…)、多くの日本人にとっては色褪せた退屈な教科書のような古典に触れ、素直に感動したことなのです。

共感、そう!過去と現在、1000年の時を結ぶ「共感」を自分の中に生んだことなんです。時代の価値観や文化は違っていても、女性としての喜怒哀楽には現代の女性に通じるものがあると。イザベラさんは、平安女子を今に蘇らせ、今の女性とカフェでお話ししているような気にさせてくれるのです。

そこだ〜。これこそ、古典の素晴らしさ、それは歴史も文化も国境も超える「共感」なんだと。

そういえば、松田美緒さんの歌にも教えられたなあ。

そんなイザベラさんが、8月7日佐賀女子短期大学に来てくれます。僕もワクワクしています。

平安女子にも、イザベラさんにも、サジョタン冷麺、食べさせたいな。